「ゲートで痛みをコントロールする」という考え方はもう古い?

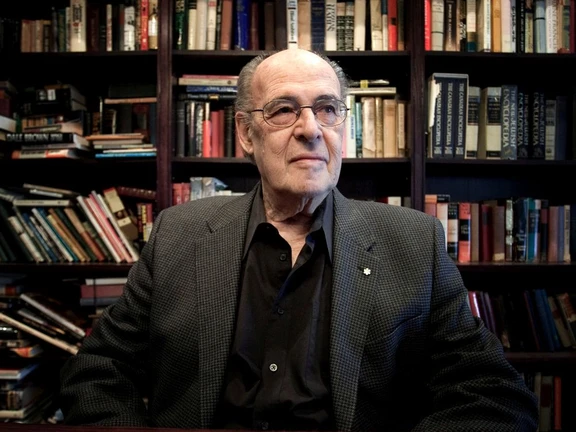

1965年、ロナルド・メルザックとパトリック・ウォールが提唱した「ゲートコントロール理論」は、痛みの理解に革命をもたらしました。

この理論では、脊髄後角の「ゲート(門)」が痛み信号の流れを調整し、太い触圧覚神経が活性化すると痛み信号のゲートが閉じるとされました。

しかし、近年の研究では、この理論では慢性疼痛や幻肢痛などの現象を十分に説明できないことが明らかになってきています。

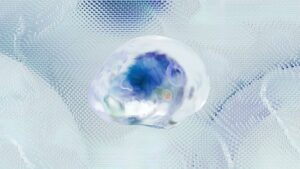

痛みは100%脳が「生み出す」ものである

現代の神経科学では、痛みは脳が生み出す主観的な体験であることが確実になっています。

つまり、痛みは「体のどこかにあるもの」ではなく、「脳が、ある情報を“危険”だと判断したときに起こす体験」なのです。

たとえば、全身麻酔を受けて意識がない状態でも、侵害受容(=ダメージ情報)は体で起こっています。

でもその間、私たちはまったく痛みを感じません。

これは、意識と脳が働いていなければ、痛みという体験は“存在しない”ことを意味します。

痛みは「脳が出す警告信号」ではなく、「脳が構成する現象」

痛みを「脳が感知する」ものだと思っている人は多いですが、実際には「脳が生み出している」という方がより正確です。

- 痛みは、身体の損傷や刺激とは必ずしも一致しない

- 痛みの強さや質は、記憶・感情・文脈・環境などに大きく左右される

- 痛みは、「脅威に対する注意」を向けさせるための戦略でもある

つまり、痛みとは危険の警告ではなく、「脳の意思表示」のようなもの。

場合によっては、脅威が存在しなくても脳が「痛み」を作り出すこともあるのです(例:幻肢痛、心因性疼痛)。

痛み=脳が「意味づけた」結果

この理解が重要なのは、「痛みをなくす」ことにこだわるよりも、脳が痛みに対してどう意味づけているかを見つめることが、治療や緩和のカギになるからです。

- 認知行動療法

- ソフトタッチによる神経調整(例:DNM)

- 自己効力感を高める教育

こうしたアプローチは、脳の意味づけ回路を「再教育」することを目的としています。

痛みを単なる「信号」ではなく、脳が生み出す複雑な体験として捉えることで、治療も、セルフケアの考え方も、大きく変わってくるのです。

まとめ

- ゲートコントロール理論は痛みの理解に大きな進歩をもたらしましたが、限界があります

- 現代では、「痛みは100%脳がつくる」という理解が主流です

- 痛みは感知されるものではなく、「脳が構成し、意味づけた結果」です

- 意識と脳の働きがなければ、痛みは存在しません

- 治療の鍵は、脳の「痛みの意味づけ」を変えることにあります

痛みの理解を深めることで、より効果的な治療法やセルフケアの方法が見つかるかもしれません。

Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150(3699), 971-979.

Melzack, R. (1990). Phantom limbs and the concept of a neuromatrix. Trends in Neurosciences, 13(3), 88-92.

Tracey, I., & Mantyh, P. W. (2007). The cerebral signature for pain perception and its modulation. Neuron, 55(3), 377-391.

Wager, T. D., et al. (2013). An fMRI-based neurologic signature of physical pain. New England Journal of Medicine, 368(15), 1388-1397.