DNM(Dermoneuromodulation:皮神経調整法)は、皮膚にやさしく触れることで、神経系の過敏な反応を調整する徒手療法です。その本質は、「過剰な意味づけ」をそっとほどき、身体そのものが持つ感覚の声に耳を澄ませることにあります。

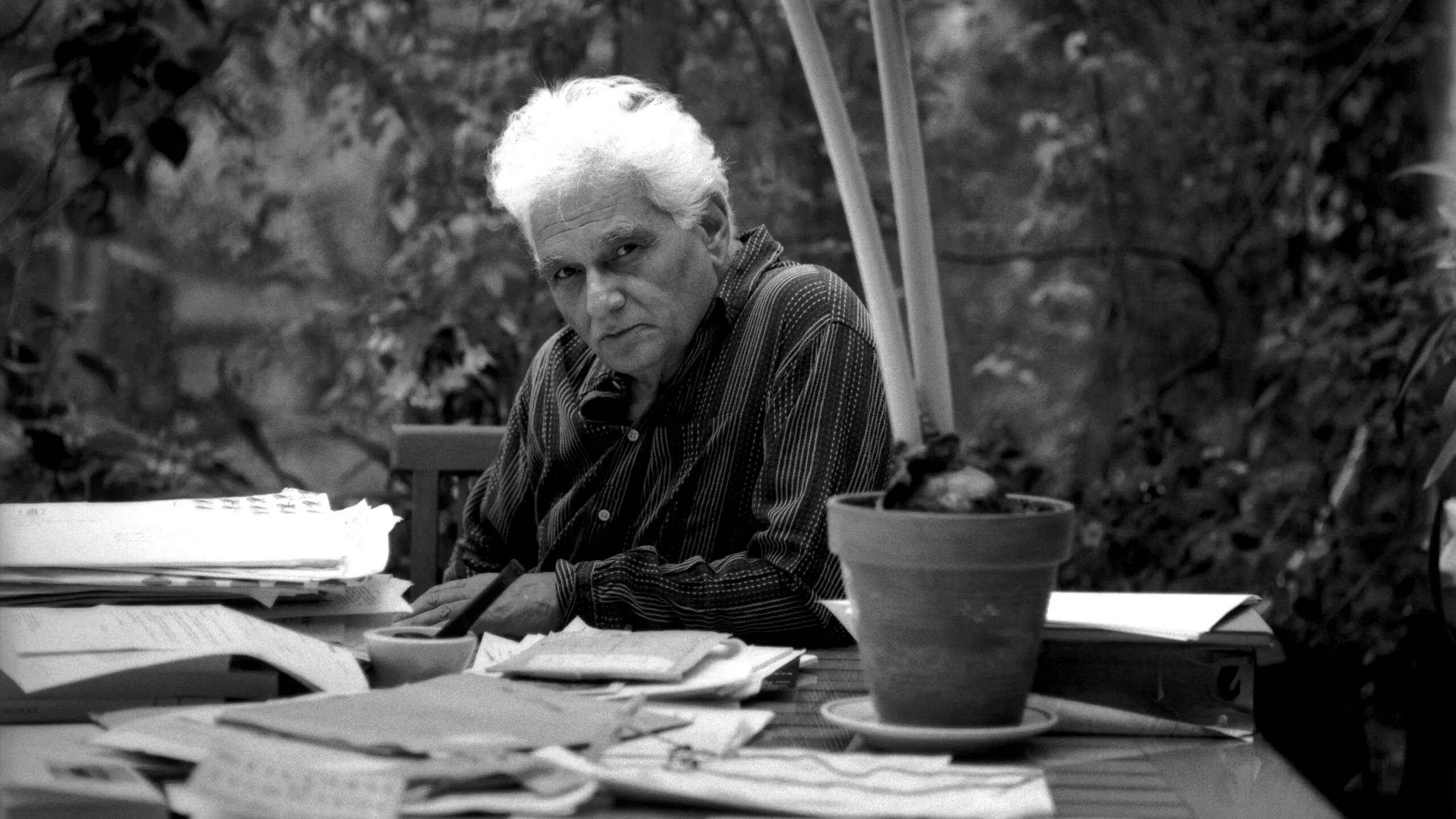

このアプローチは、哲学者ジャック・デリダの提唱した「脱構築(deconstruction)」の思想と、どこか深く共鳴しています。

二項対立をほどくタッチ

私たちは日々、「健康/不健康」「正しい/間違い」「治療/非治療」といった二項対立の枠組みに晒されています。現代医療の文脈でも、症状の有無や検査数値といった“明確な区分”が重視される傾向があります。

しかしDNMのタッチは、そこに生じる“マイナスの側”――異常や不調とされる感覚に、否定ではなく肯定的なまなざしを向けます。デリダの脱構築が示す第一の手続き、「マイナスに味方する論理」がここに息づいています。

DNMでは、症状や緊張は「治る/治らない」という勝敗ではなく、「変わる/変わらない」のあいだにあるグラデーションとして捉えられます。触れられた身体は、たとえ即座に結果を示さなくとも、決定不可能な場として、そこに「ある」こと自体が応答であり変化の始まりなのです。

書かれたものと、触れられたもの

デリダは、言葉の体系を「パロール(話し言葉)」と「エクリチュール(書き言葉)」の二項対立に還元し、近代思想が後者を優位に置いてきたことを批判しました。現代医療もまた、「エクリチュール=数値・診断・記録」を重視しがちです。

一方で、DNMは“パロール”としての身体の声に耳を澄ませます。問診票や画像診断では捉えきれない、皮膚の下にある神経のざわめき、筋膜の張り、わずかな呼吸の揺れに触れ、今・ここにある身体そのものにアクセスしていきます。

触れるという行為は、ラベル化された「痛み」を治すためではなく、その痛みが“ここにある”という事実そのものに向き合う行為でもあるのです。

存在と無関係に、ただそこにある身体

DNMの思想は、思弁的実在論(Speculative Realism)やオブジェクト指向存在論とも響き合います。これらの哲学は、人間中心の意味づけから離れ、「存在そのもの」の多様性や独立性に目を向けます。

DNMのタッチも、痛みや違和感を「意味づける」のではなく、操作しない/判断しない/ただそこにあるという態度をとります。それは、ハイデガーが語る「存在者はすべて等価に、孤立して存在する」という考え方に通じています。

肩の張りも、胃の重さも、言葉にならない違和感も、「治すべきもの」ではなく、「そう在るもの」として認識すること。それこそがDNMの実践なのです。

触れることで、構造をずらす

デリダが示した「différance(ディフェランス)」――意味を固定せず、常にずらし続ける運動。それはDNMのタッチにも当てはまります。

DNMは、「緊張と安心」「痛みと静けさ」のあいだを行き来しながら、構造を少しだけ“ずらす”タッチです。これは治癒の瞬間というよりも、感覚と存在が再び対話を始める場を開く行為です。

まとめ:感じることを取り戻すために

DNMは、身体を治すためだけの方法ではありません。“感じすぎること”も、過敏さも、痛みも、すべてが「等しく在る」と認めるタッチです。

それは、存在そのものと向き合う穏やかな哲学でもあり、脱構築的なまなざしをもって、私たちが固定してしまいがちな「意味」や「正しさ」をそっとほどく実践でもあります。

ただ触れること。その行為が、構造をゆるめ、感覚を開き、身体をもう一度「聴こえるもの」にしてくれるのです。